交汇点讯 5月18日,国际博物馆日,“记忆与未来:科技守护历史 青春书写和平”主题教育在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行。

在“历史记忆”环节,AI技术将1937年南京城的废墟影像与2025年现代化都市全景进行动态对比。

来自埃及的法易感慨道:“这一对比让我深受震撼。战争曾让南京这座城市满目疮痍,但今天的繁荣更凸显和平的珍贵。”

通过AI修复,部分南京大屠杀幸存者的幼年照片呈现在观众眼前,葛道荣就是其中之一。1937年,年仅10岁的葛道荣目睹叔父和两位舅父被日军杀害,年幼的他也被刺伤右腿,终身留下疤痕。

AI技术不仅还原了葛道荣幼年的面容,还模拟了他“未被战争打断的人生”:一个无忧无虑、在田间奔跑打闹的普通孩童。这种“平行时空”的对比,让观众直观感受战争对个体命运的无情撕裂。

来自无锡的观众李华用手机记录下了这一特别时刻,他告诉记者:“当AI还原的孩童影像与幸存者布满皱纹的面庞重叠,我对这段历史的感受更加真切。”

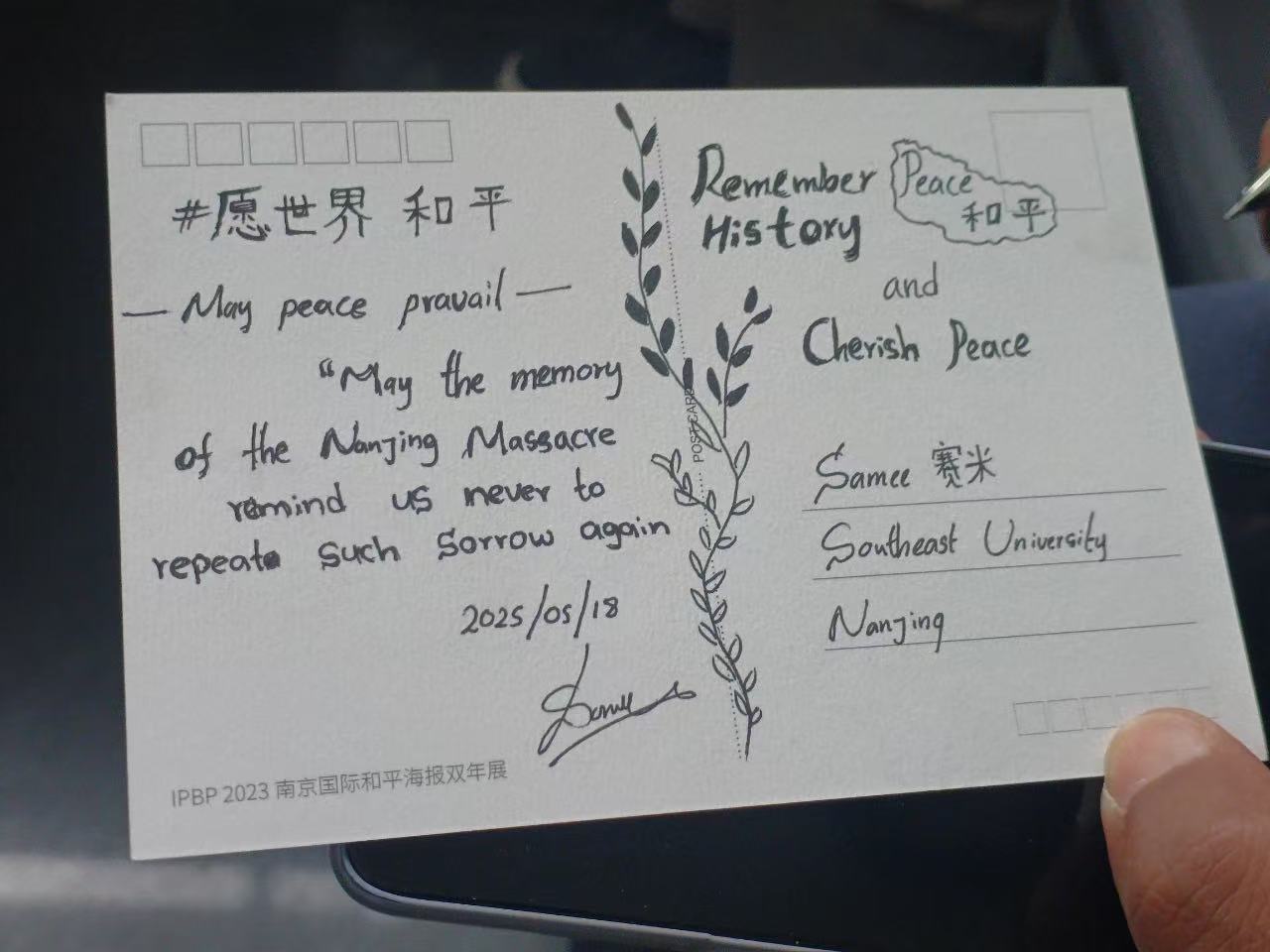

此次活动特别设计了“致2035年的和平信”环节,青少年代表在信中写下对历史的理解与对未来的承诺,这些信件将被封存于纪念馆特制的“时光胶囊”,计划于2035年重启。

新华日报·交汇点记者 付岩岩/文 高鑫/摄